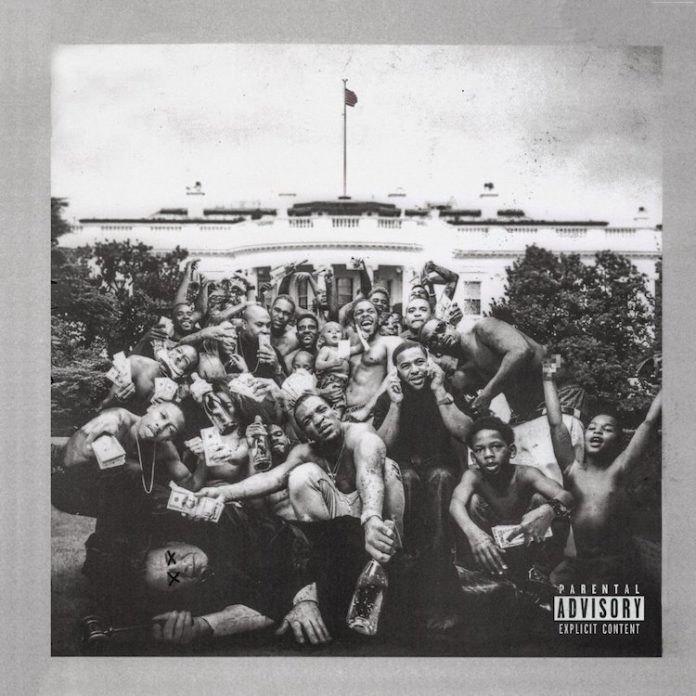

(TDE/ Universal)

(TDE/ Universal)

»To Pimp A Butterfly« erbringt Beweise. Einer davon: Vergangenes und Zukünftiges können Eins werden. Denn letzten Endes ist Kendrick Lamars neues Opus nichts anderes als das radikalste, am stärksten vorwärts gedachte HipHop-Album seit »Yeezus«. Die Versatzstücke mögen bekannt sein (Jazz, Gospel, Funk, Soul, Future-Jazz, G-Funk, Rap), aber die Arbeit als Ganzes klingt nichtsdestotrotz unerhört visionär. Ja, Kendrick Lamar hat mit seinem zweiten Instant Classic viele der talentiertesten afroamerikanischen Musiker verschiedener Generationen (außerdem ein paar Jamaikaner) auf einem Album vereint und gemeinsam mit ihnen ein radikales Meisterwerk geschaffen.

Eine große Platte ist »To Pimp a Butterfly« unter anderem deswegen, weil seine Macher mit der Erkenntnis gespielt haben, im Pop sei bereits alles passiert. So durchsuchten sie die gesamte afroamerikanische Musikgeschichte nach Zitatwürdigem, das Kendricks Erzählung von (nicht nur) schwarzer Selbstermächtigung, Selbsterkenntnis, Glaube und Zweifeln zu etwas machen, das größer ist als der Künstler selbst. Schon der erste Song »Wesley‘s Theory« beginnt nicht mit Kendricks Stimme, sondern mit einem Stück (»Every N*gga is a Star«) des jamaikanischen Songwriters Boris Gardiner und der Stimme George Clintons. Erst dann rappt Kendrick, bevor ihn ein Anruf von Dr. Dre unterbricht. Im Anschluss tauchen in der einen oder anderen Form unter anderem Michael Jackson, Pete Rock, Snoop Dogg, James Brown und die Isley Brothers auf. Und ganz am Ende, da wird Kendrick vom Geiste Tupac Shakurs heimgesucht. In einem einmaligen Gänsehaut-Moment taucht Lamars erklärtes Vorbild in der Gegenwart auf, um mit ihm einen prophetischen Dialog zu führen. Trotz all der afroamerikanischen Großartisten schließt das Album mit der jüngsten Stimme, nämlich der des 27 Jahre alten Kendrick L. Duckworth: »What‘s your perspective on that? Pac? Pac?!?« Eine Antwort bekommt er nicht, genau so wenig wie der Hörer.

Die Botschaft ist klar: Obwohl Kendrick Lamar in den vergangenen 80 Minuten die ganz großen Themen des Lebens in Amerika verhandelte, bleibt er dem nach Antworten suchenden Hörer eben diese schuldig und spielt damit jedem Einzelnen von uns den Ball zurück. Ja, Kendrick versteht sich als Künstler, der Verantwortung für seine Hörer trägt. Diesen Preacherman-Ansatz könnte man ihm übel nehmen – tut man aber nicht. Dazu sind seine lyrischen (Selbst-)Analysen zu messerscharf und gnadenlos und sein Vortrag zu makellos. Eine Sache könnte in der Rezeption dieses musikalisch wie inhaltlich enorm tiefen Albums nämlich untergehen: Dass Kendrick als MC so gut wie jeden seiner Kollegen in die Tasche steckt. Bei allem Soul – streckenweise klingt »To Pimp A Butterfly« eigentlich wie ein neues Album von Erykah Badu – ist diese LP immer auch eine Machtdemonstration des stärksten und variabelsten Rappers, den wir kennen.

Zu guter Letzt der Höhepunkt: Wie bei einem guten Roman kommt der nicht am, sondern kurz vor dem Ende, in Form einer Katharsis. Es ist das von vielen bekrittelte »i«, das im Album-Kontext (und weil: als Live-Aufnahme neu abgemischt) unerwartete Energie entwickelt und abrupt in einem wütenden Monolog Lamars endet: »It shouldn’t be shit for us to come out here and appreciate the little bit of life we got left.«

Preach.