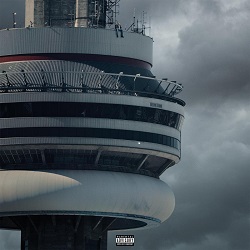

(Young Money Entertainment / Cash Money Records / Universal Music)

Es ist kalt in Toronto. Allerspätestens seit Aubrey Graham im vergangenen Jahr sein Mixtape-Opus »If You’re Reading This…« mit dem Hi-Def-Slo-Mo-Streifen »Jungle« begleitete, war klar: Ohne Canada-Goose-Jäckchen und Nike-Stiefelette wäre der Sadboy-Sechser nur ein fröstelndes Würstchen. Denn mehr Geld gleich weniger Freunde – und außer Mama ist man mit dem konträren Geschlecht abseits von Koitus und etwaiger Ausflüge ins Käsekuchenland auch nie warm geworden. Wenn Canada’s most handsome diesen Erste-Welt-Wahnsinn mit seinem vierten Langspieler mindestens zum dritten Mal wiederkäut, sind das also keine News. Dass sich Aubrey wiederhole, darüber waren sich viele nach Release einig. Tatsächlich: mit »Views« warm zu werden grenzt an Unmöglichkeit – denn nie zuvor machte Drake seine Unterkühlung so spürbar wie in den ersten 44 Minuten dieses Albums. Torontos Einsamster und seine produzierende Hälfte Noah »40« Shebib haben die Formel Drake schlichtweg perfektioniert. Auf noch kohärentere Weise als beim letzten Soloalbum »Nothing Was the Same« fügen sich die auswärtigen Produktionen in einen Drake’schen Soundstream ein – von Stwos Mary-J-Blige-Banger »Weston Road Flows« über die im Positiven unaufgeregte Boi-1da-Produktion »9« bis zum heimlichen Hit »Feel No Ways«, das den Rap-Prototypen Malcolm McLaren sampelt. Auch wenn Drake für das Sommer-Triplet aus »Controlla«, »One Dance« und »Too Good« in der Karibik Kirschen pflückt, wird jede Major-Lazer-Weltmusik-Sorge schlicht im Keim erstickt, so smooth wie die Drumpatterns in die OVO-Schmiere einfließen. Klar, »Views« thematisiert, was bis dato jedes Drake-Release thematisierte: Drake. Dass der Protagonist damit aber mehr über seine Generation zu erzählen weiß, als das aus einer gesellschaftlichen Vogelperspektive heraus je der Fall wäre, wird im Zuge von »Views« gerne unterschlagen. Er sitzt eben auf einem Türmchen, was soll man da schon sehen.

Text: Wenzel Burmeier

Bislang war jedes Release in Drakes Karriere ein Event. Klammert man Rap-Jesus Kendrick Lamar aus 2015 hypothetisch aus, gehörte das Vorjahr dem Sechsgott aus Toronto, Kanada. Völlig zu Recht waren also die Erwartungen an das Kleinod-Album für seine Heimat astronomisch. In letzter Minute verkürzte sich der Faktor Stadtromantik, aus »Views From The 6« wurde »Views«. Der Fokus würde vielmehr auf den echten, persönlichen Gefühlen von Aubrey Graham liegen, wie er Zane Lowe vorab verriet. Was auch immer das bedeutet, impliziert immerhin, dass weite, vielleicht aber auch alle Teile seiner bisherigen Karriere konstruiert sind. Aber geschenkt, als Entertainer darf man das. Viel ernüchternder sind die Momente, an denen der vermeintlich authentische Gefühlskörper eine singuläre Langweiligkeit einläutet. Auf ewig wirkenden 82 Minuten erstreckt sich die bittere Winter-Thematik vom Alpha-Schwiegersohn mit Keiner-kommt-klar-mit-mir-Komplex. Denn Drizzy spielt den ständig unverstandenen Kleinkarierten, der Autoschlüssel versteckt, wenn Frauchen nicht so will wie er. Nicht, dass man das nicht unterhaltsam fände, aber dieses über allem erhabene »lonely at the top«-Motiv ist seit »Take Care« durchgespielt. Die so selbstsichere Unantastbarkeit von »If You’re Reading This…« und »What A Time« fehlt hier auf nicht nachvollziehbare Weise. Klar, kreative Stagnation ist am höchsten Punkt der Karriere ein logisches Ergebnis. Um es am Bild der geliehenen Dancehall-Requisiten zu erklären: Trotz angezündeter Gashörner und Plastik-Patois fehlen die Momente der unwiderstehlichen Pull-Up-Pflicht. So provoziert diese Statusverwaltung ein nicht wegzudiskutierendes Sättigungsgefühl. Ob man sich damit in Zeiten chronisch überbeanspruchter Megalomanie abfinden will? Nein, verdammt. Da ist mehr als dieser CN-Tower. Werd endlich dreißig und fang an, von abstrakten Surrealitäten zu reden, lieber Aubrey.

Text: Tim Tschentscher