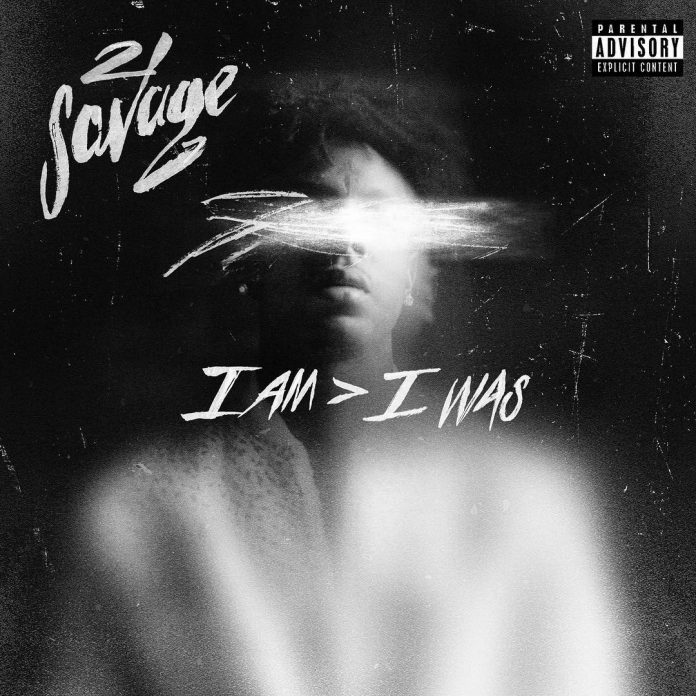

(SMI EPC / Sony)

![]()

Als 21 Savage den Leuten kurz vor Jahresschluss sein zweites Album unterjubeln wollte, war das kein »Beyoncé«-Moment. Keine Bestenlisten kollabierten, keine Spielregeln wurden umgeschrieben, und wenn alle Augen auf ihm waren, dann eher in Ermangelung von Alternativen. Das lag sicher auch an den eher moderaten Erwartungen, die man trotz der hervorragenden, aber eben auch enorm kompakten und von Offset und Metro Boomin mitgetragenen »Without Warning«-EP an den Noch-Atlanta-MC hatte. Es war eben der paradigmatische »Savage Mode«, der ihn auf einen Trick abonnierte: Vor minimalistisch-entrückten Beats monoton-meuchlerisch von den nihilistischen Träumen einer Generation berichten. Ob er zu mehr fähig war, schien unklar, jedenfalls bis er nun auf »a lot« über einem wunderbar nebenherlaufenden Soulsample schulterzuckend listet, was sich in den letzten Monaten so angehäuft hat (Spoiler: a lot). Er rekapituliert prägende Szenen seiner Biografie, bis er schließlich J Cole den Track überlässt, der mal wieder einen stream of consciousness zum Stand der Szene liefert, und der Track wird tatsächlich besser, je weiter er ausfranst. »i am > i was« ist überhaupt kein konzises Album im traditionellen Sinne, lässt seine Sample-Fetzen halbfertig in synthetischen Beats hängen, setzt nicht auf größere Erzählungen und macht 21 Savage auch mal zum Feature auf seiner eigenen Platte, ohne dabei beliebig zu wirken. Stattdessen gelingt hier, woran gerade eine ganze Generation – mehr oder weniger erfolgreich – knabbert: Wie lässt sich aus ein paar Ad-libs, diffuser Atmosphäre und charakteristischen Face-Tats eine nachhaltige Karriere bauen? Aus diesen Komponenten wird hier eine schlüssige Ästhetik gebaut, die die Songs durchgängig prägt, ohne sie zum Meme erstarren zu lassen. Obwohl der Hedonisten-Trashtalk, den Twennyone über Carlos Santanas gesamplete Dudelgitarre legt, ebenso zur Karikatur einlädt wie »letter 2 my momma« mit süßlichem Soul-Sample und theoretisch ausgelatschtem Thema, geht die Rechnung in beiden Fällen auf. Was bisweilen muffig erscheint, sind lediglich die Endlosschleifen, in denen hier Frauen innerhalb der Gang und Kugeln zwischen Körpern herumgereicht werden – von der ausgiebig diskutierten »Jewish Money«-Line ganz zu schweigen. Wie es anders geht, zeigen der – wörtlich genommene und damit absurde – Waffenfetisch in »gun smoke« oder das mindestens auf Augenhöhe abgelieferte Yung-Miami-Feature in »a&t«. Das Gespür des Kurators, der auch mal songdienlich zurücktritt, kommt in der infektiösen Post-Malone-Kollabo »all my friends« ebenso durch wie in der überzeichneten Gewaltfantasie »good day«, das mit einem spinnerten Schoolboy-Q-Feature das Fehlen einer Strophe des eigentlichen Protagonisten vollkommen wettmacht. 21 Savage beweist sich damit als Künstler, der das Prinzip »Kanye West« längst geschluckt hat und sich an Widersprüchen wie »real« oder »fake« gar nicht mehr abarbeiten muss. Damit hat er alleine schon keine »Beyoncé« abgezogen, weil dies der Souveränität seiner logisch dargelegten Gleichung »i am > i was« nicht gerecht wird – einig sind sich beide in der Überraschung, sichtbar auch an der vorliegenden, verspäteten Adelung, die uns immerhin die Möglichkeit für Folgendes gibt: Free 21!

Text: Sebastian Behrlich