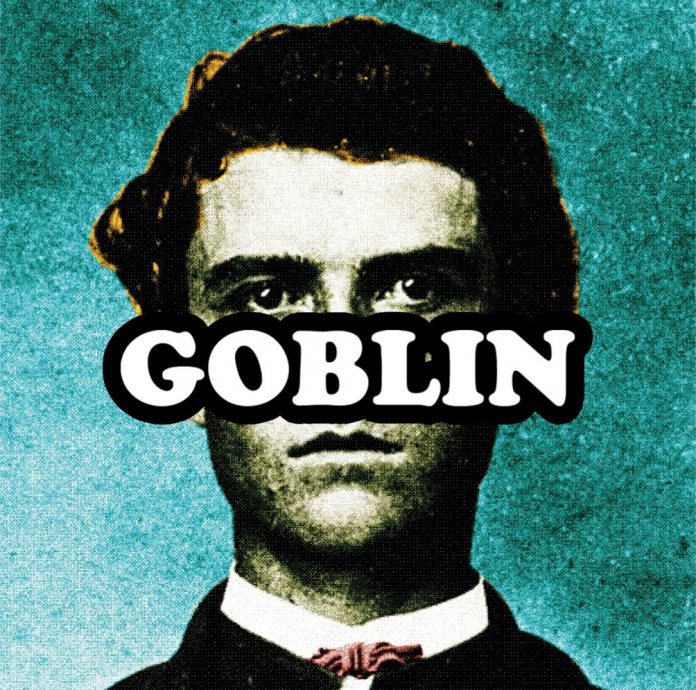

(XL Records/ Beggars)

![]()

Die Zäsur im OFWGKTA-Gefüge lag stets auf dem »A«. Es gibt die – und es gibt uns. »Die« sind nichts wert. Hallo, liebes Corporate America, wir sind die Neuen und wir schießen euch in den Kopf. Phänomen erkannt, für toll befunden, popkulturell kartografiert. Ironischerweise traf man von Fanzine bis Feuilleton für das radikale Neue auf genau eine, nämlich nostalgische Lesart. OFWGKTA waren wahlweise Black Flag (nihilistisch), Mods (juvenil), Eminem (obszön) oder Wu-Tang (viele). Das größte Fragezeichen hinter »Goblin« war daher schnell ausgemacht. Immerhin sollte Tylers physisches Debüt keinen tonnenschweren Hype lostreten, sondern einen solchen bestätigen, der bis dato ganz hervorragend ohne Media Control zurechtgekommen war. Also sah man sich mit seltsamen Fragen konfrontiert. Steht der Fokus auf Tyler nicht im strengen Gegensatz zur so attraktiven Crew-Idee? Macht der konventionelle Weg über XL-Signing, Promorutsche etc. bei so viel zur Schau gestelltem steifen Mittelfinger überhaupt noch Sinn? Und hätte das exakt selbe Album von irgendeinem Anticon-Mittdreißiger ernsthaft jemanden interessiert? An dieser Stelle einmal heftig nicken, bitte. Die Platte zur Hysterie ist derart absurd plakativ geraten, dass sie vor allem über Zwischentöne funktioniert. In seinem aggressiv-fragilen Welthass ist Tyler dabei zu jeder Zeit bloßes Subjekt. Er hat keine politische Agenda, will niemanden bekehren, ja sich nicht mal mit irgendwem beschäftigen. Exemplarisch dafür: die von »Bastard« bekannte Dämonen-Stimme seines Psychiaters auf »Nightmare«, »Goblin« und »Golden«. Tyler ist mit seinen Problemen, wo er hingehört: bei sich selbst. Natürlich darf die Gang teils überragende Gastparts abliefern (Hodgy Beats!), erschossen werden sie von ihrem exzentrischen Leader am Ende doch. Die unheimliche Aura von »Goblin« entwickelt sich im Spannungsfeld zwischen den misanthropischen Abhandlungen zu Vaterlosigkeit, Religionsabkehr und Gang-Rape und den Pharrell Williams-Gedächtnisflächen von »She«, »Analog« oder »Fish«. Überhaupt schuldet die Musik auf »Goblin« Tylers erklärten Inspirationsquellen Neptunes, Toro Y Moi oder Lykke Li ebenso viel wie seiner Skate-Sozialisation und allem, was so unter »Hardcore« verbucht wurde. Manche der 18 Songs lösen die Versprechen der Anfangstakte ein (»Bitch Suck Dick«) und brechen dann auseinander, andere mäandern sechs Minuten ins Leere und hinterlassen den Hörer ratlos. Ganz ehrlich, natürlich können sich alle wieder durch die Bank geirrt haben, fehlgeleitet vom Irrglauben, Underage-Verweigerung plus Kunstverständnis könnten mal wieder das ganz große nächste Ding sein. Doch wenn überhaupt, dann ist dieser frühreife Adoleszenz-Alptraum kein Startschuss für ein Movement, sondern das eine Opus Magnum des OFWGKTA-Kosmos zur rechten Zeit, egal wie es weitergeht, falls es weitergeht. Zu lang, zu misogyn, zu wenig musikalische Substanz, zu viel Jackass-Humor – um all das kann man sich auch in zwei Monaten noch Gedanken machen. Für den Moment gilt: »I say Odd, you say Future/Odd…« Und jetzt bitte alle mal die Fresse halten.

Text: Julian Brimmers