Es hätte das beste HipHop-Album des neuen Jahrtausends werden können. Ein Mainstream-Blockbuster mit den Madlib-Beats, Pete Rock-Adlibs und dem Nas-Feature. Das, was wir uns alle so sehr gewünscht haben. Doch es ist mehr geworden: eines der relevantesten Pop-Alben unserer Zeit. „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“, mitsamt der damit einhergehenden Marketing-Offensive aus G.O.O.D. Friday-Leaks und in kleine Statements verpackte Wahnsinnigkeiten der Marke West, ist die weltumspannende Großtat, die Kanye wollte. Die wir alle wollten, uns aber trotz unbestreitbarer Vorzeichen nicht vorzustellen wagten. Nun ist es passiert: Einer von uns ist jetzt da oben, eingemeißelt im popkulturellen Mount Rushmore – neben Michael, neben Madonna, neben Micky Maus. Kanye ist eine der meistdiskutierten Figuren zeitgenössischer Populärkultur. Und dessen ist er sich in seiner ganz eigenen Art und Weise ganz bewusst.

Wer ist also dieser Post-Taylor Swift-Kanye West zur Wende ins neue Jahrzehnt? Der „21st Century Schizoid Man“ aus dem gleichnamigen King Crimson-Song, den er für seine erste Single „Power“ samplen ließ? Der Negativ-Narzisst mit Größenwahn, zu dem ihn die Öffentlichkeit machen will? Oder der größte Star, den unser Genre je hervorgebracht hat? Ein Versuch, mit Hilfe seiner eigenen Worte den Mann zu verstehen, der einem das alles andere als leicht macht.

Kanye West hat Angst. Er fürchtet sich so sehr davor, auf eine bestimmte Art und Weise in der Öffentlichkeit porträtiert zu werden, dass er jede Möglichkeit wahrnimmt, sich selbst zu porträtieren. Das Ergebnis kennt mittlerweile die ganze Welt. Sein Drang zur Selbstdarstellung ist ein gefundenes Fressen für die contentgeile Medienmaschinerie, seine kindliche Naivität im Umgang mit seiner Umwelt schifft ihn ein ums andere Mal in die entlegensten Orte der öffentlichen Wahrnehmung – den Barbershop in Atlanta, den Laufsteg in Paris, die Cypher auf BET, den Blogpost auf nicekicks.com.

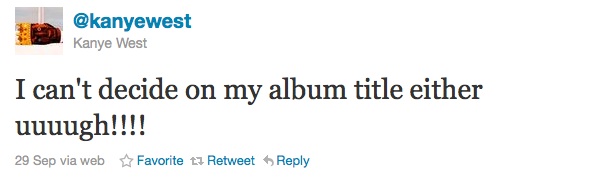

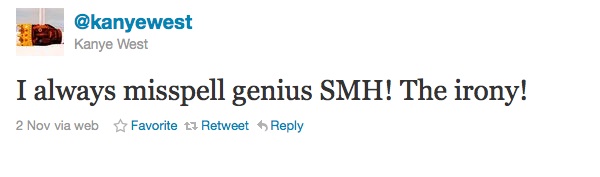

Zur Veröffentlichung seines fünften Studioalbums offerierte Kanye der Öffentlichkeit die Teilnahme an seinem Künstlerleben. Kanyes Hirngespinste waren nur einen Klick auf den Follow-Button entfernt, seine Vorlieben kommen in regelmäßigen Abständen per Blogpost und seine Musik jeden Freitag via Free Download. Die Kunstfigur West machte sich ab dem Sommer durch die G.O.O.D. Friday-Leaks sowie seine Twitter- und Blog-Aktivitäten erlebbar. Eine so direkte Kommunikation hatte es von so einem streitbaren Weltstar noch nicht gegeben. Und trotz der ganz offensichtlich von der normalen Bevölkerung weit entfernten Lebenswelt des Kanye West fiel das Interesse für den neuen Kanye weit größer aus als erwartet: Egal ob „XXL“, „Vogue“, „GQ“, „The New Yorker“, „Rolling Stone“, „Fader“ oder „Urban Ink“ – sie alle hätten ohne Gegenargument Kanye ein Cover geben können. Die von ihm selbst seit Jahren projektierte Unmöglichkeit, es allen recht zu machen, fand ihre ganz eigene wahnsinnige Erfüllung.

Um jedoch so relevant zu werden, brauchte es die eine große Zäsur, um aus dem Genre-Primus den Weltstar zu machen – seinen Auftritt am 13. September 2009 auf den MTV Video Music Awards. Die Düpierung des Country-Pop-Früchtchens Taylor Swift und die damit einhergehende Geißelung durch die halbe Welt war für den Artist Kanye West prägender als der Tod seiner Mutter.

Was bei der überbordenden Diskussion über die (Un-)Menschlichkeit von Kanye West unter den Tisch fiel, wirkt bei der Betrachtung des Vorfalls ein Jahr danach so offensichtlich: Der allgemeine Erkenntnisgewinn beschränkt sich nicht darauf, dass Kanye das Arschloch ist, das nicht davor zurückschreckt, anderen die Show zu stehlen. Es war ja nicht die erste Award-Verleihung, die er unterbrach. Viel entscheidender war, dass er den Anspruch erhob, mit einer Pop-Instanz wie MTV auf einer Stufe zu stehen. Ein Arschloch mit großem Ego hätte proklamiert, dass er selbst eines der besten Videos „of all time“ gemacht habe. Kanye jedoch nahm sich heraus zu entscheiden, wem diese Ehre gebührt.

Beim Aufstieg Kanyes hatte Moral genau wie bei jedem anderen Aufstieg zum globalen Celebrity keinen Platz. Dafür sind die Vorgaben zu eng gesteckt: Verachte den Status Quo; habe für das Normale nur Spott übrig; mach dein eigenes Ding, ohne Rücksicht auf Verluste. Der Weg zum Weltruhm verzeiht kein Nachdenken im Namen der Moral.

Dies war der Öffentlichkeit freilich ziemlich egal. Sie hatte ihren Übergangs-Beelzebub gefunden und tat alles dafür, die Kunstfigur West dafür auszuschlachten. Der erste Versuch, der Masse mit etwas Selbstbewusstsein und Menschlichkeit entgegenzutreten, misslang. Als die amerikanische Latenight-Größe Jay Leno Kanye wenige Tage nach dem Eklat live auf Sendung fragte, wie wohl seine verstorbene Mutter sein Verhalten gefunden hätte, rang Kanye mit den Tränen. Kurz danach gab er den Kampf gegen die zähnefletschende Öffentlichkeit auf. Auf Anraten seines langjährigen Freundes Mos Def verließ der Geschmähte Amerika und begab sich ins europäische Exil. Nach eigenen Angaben absolvierte der 14-malige Grammy-Gewinner ein Praktikum beim italienischen Luxushandtaschen-Hersteller Fendi – was sind schon vier Platinalben, wenn man von Karl Lagerfeld ein, zwei Dinge über Mode lernen kann?

Den Abstrusitäten zum Trotz hatte sich Kanye neben der Suche nach der perfekten Jeans noch etwas anderes vorgenommen: Kanye wollte besser werden – in allen Belangen: besserer Mensch, besserer Rapper, besserer Produzent, besserer Künstler. Das Exil wurde so zum Selbstfindungstrip, Trainingslager und Allmachtsfantasie-Projektierung in einem. Und die (HipHop-)Welt fragte sich: Was hat Ye da vor? Sie würde es bald erfahren.

Die Tragweite seiner Relevanz brachte der Schlagabtausch mit dem ehemals mächtigsten Mann der Welt auf den Punkt. In einem Interview zur Veröffentlichung seiner Memoiren offenbarte George W. Bush, wie sehr Kanye West auch in seiner Lebenswelt stattfindet. Kanyes öffentliche Anschuldigung, Bush interessiere sich nicht für die afroamerikanische Bevölkerung, sei der Tiefpunkt seiner Amtszeit gewesen. Schlagartig wurde klar, auf welchem Level hier gespielt wird. Die Teilnahme des amtierenden Präsidenten an einer aktuellen popkulturellen Debatte via „Jackass“-Beleidigung war die eine Sache. Dass ein Ex-Präsident, der den Geschichtsbüchern 9/11, Abu-Ghuraib, Katrina und zwei Kriege diktierte, sich von der Bemerkung eines Popstars so persönlich angegriffen fühlte, eine ganz andere.

In der daraufhin öffentlich ausgetragenen Diskussion gelang Kanye der Clou. Er stahl nicht nur dem Ex-Präsidenten die Show, sondern zeigte nebenbei noch die kruden Vorgehensweisen des US-Medienbetriebs und essenzielle Mechanismen des US-inhärenten Rassismus auf. Das eine Mal wurde sein Unvermögen, einfach mal die Klappe zu halten, positiv aufgenommen. Er beschwerte sich über die fehlende Aufmerksamkeit der lärmenden Beteiligten hinter den Kulissen, während er sich eine entschuldigende Erklärung in Richtung Bush abrang. Peinlich berührt beschwerte er sich außerdem anschließend, dass man ihn unterbreche, indem man ihm ein Video zeige, bei dem er Taylor Swift unterbricht. Die Logik des Mr. West ist eben unantastbar.

Das Einzige, was Kanye aus seiner misslichen Post-Taylor-Swift-Realität befreien konnte, war gute Musik. G.O.O.D. Music. Die Rückgewinnung der sich ob Stimmenmodulationssoftware, Gesinge über Frauengeschichten und musikalisch völlig irrelevanten Episoden abgewandten Fans hätte nicht besser geplant werden können. Im Juni 2010 fiel in einer umfassenden Madlib-Story in „LA Weekly“ ein Nebensatz, der die Blogosphäre aufhorchen ließ: Kanye habe fünf Beats vom Stones Throw-Stoner für sein Album gepickt. Wenige Wochen später machten Titel („Good Ass Job“) und weitere Details über Kanyes fünftes Studioalbum die Runde. Es sollte ein Rap-Album werden, ein BoomBap-Manifest im Premier’schen Sinne. Premo selbst versicherte, Kanye habe ihm bei Grey Goose und unter Beisein des Zeugen Showbiz versprochen, der Electro-Kram sei Geschichte. Die spärlich durchsickernden Informationen taten ihr Übriges, um HipHop-Fans weltweit in einer Mischung aus Vorfreude und gesunder Skepsis am RSS-Reader zu halten. Kanye habe „808s“-Melodien mit Mobb Deep-Drums im Kopf, twitterten die einen, die anderen füllten Blogs mit Hypothesen über die Möglichkeit einer Renaissance des Mittneunziger-Sounds durch die Hände Kanyes. Die Wahrheit – so stellte es sich erst Monate später zur VÖ heraus – sah noch famoser aus, als es sich der „Return Of The Boom Bap“-Verein vorstellen konnte.

Bereits in den Wintermonaten mietete sich Kanye mit seiner Entourage in den Avex Honolulu Studios auf Hawaii ein, in denen er bereits sein verschmähtes Vorgängeralbum aufnahm. In regelmäßigen Abständen flog er altgediente Genregrößen wie RZA, Pete Rock, Q-Tip und No I.D. sowie das Genre-Who-is-Who der Jetztzeit mit Namen wie Pusha T, Kid Cudi, Nicki Minaj und Rick Ross auf die Insel. Gemeinsam atmete man dort den Hauch einer alten Zeit ein, die Ye in den Anfängen seiner Karriere die Blaupause für seine Drum-Sets und Basslines gab und mischte ihn mit der Motivation und den Sperenzchen der neuen Generation HipHop. Den Höhepunkt dieses Feuchttraums für True School-Apologeten markierte im März ein Nas-Konzert in Honolulu, bei dem sich RZA, Q-Tip und Kanye mitsamt G.O.O.D. Music-Klicke klammheimlich in den Backstage-Bereich bugsierten, um im tropischen Klima ihren ganz eigenen NY State of Mind zu feiern.

Durch die Helden seiner Jugend wollte Kanye zurück zum HipHop finden. Zumindest seiner ganz eigenen Vorstellung davon. Denn weiter hätte Ye die Erfinder des Sample-Sounds, den er schließlich im Mainstream etablierte, nicht von ihrer eigentlichen Wirkungsstätte entfernen können. „T.R.O.Y.“ und „Protect Ya Neck“ entstanden in madigen New Yorker Kellerstudios auf Flohmarkt-MPCs. Die zum Mythos gewordene Soundästhetik definierte sich durch begrenzten Speicherplatz auf Floppy Discs und nicht durch Produktionsbudgets im sechsstelligen Bereich.

Die Vorstellungen des gemeinen Rap-Fans hatten mit Kanyes Plan wenig gemein. Weil sie zu kurz griffen. Kanye wollte nie nur einen Pete Rock-Beat oder das RZA-Feature für die Beruhigung des Realness-Gewissens. Er brauchte seine alten Helden als Inspiration. Er benötigte die musikalischen Väter, um bei seiner steten Bemühung nach Innovation die Grundlage Rap, seine Grundlage Rap, nicht aus den Augen zu verlieren. Mit wem hätte er denn auf der Pariser Fashion Week über Drum-Programming sprechen sollen? Der HipHop-Spirit auf Hawaii zeigte ihm seinen alten und neuen musikalischen Weg. Er injizierte seinem Pop wieder die nötige Portion HipHop. Und konnte dadurch seine Stärken im konzeptionellen Bereich sowie als Songwriter ausspielen. Und sollte der Felsenpeter doch noch ein Mayfield-Sample aus seiner Vinylkiste ziehen, konnte man das freilich auch noch mit einem Jigga-16er und dem passenden Sequencing verwursten.

Die generationsübergreifende Zusammenkunft auf Hawaii, die Kanye später selbst als „Rap Camp“ bezeichnete, erlaubte es ihm, den Kreis, der mit „The College Dropout“ begann und mit „808s & Heartbreaks“ vermeintlich unterbrochen wurde, zu schließen. Popmusik, die sich dezidiert auf qualitativen HipHop bezieht. Keine Zusammenführung verschiedener Teile, sondern eine organisch gewachsene Fusion. Die Frage, was Kanye also noch mit HipHop zu tun habe, sollte man Pete Rock stellen, wenn der sich freut, dass Ye die gleichen Drums benutzt wie er vor 15 Jahren. Dieses hawaiianische Rap-Camp wird in einigen Jahren in die Reihe der größten HipHop-Momente eingehen, die dem Genre von Grund auf eine neue Richtung gaben.

Anekdoten für die Genre-Geschichtsbücher lieferten die wochenlangen Studioaufnahmen im 50. US-Bundesstaat ohnehin genug. Yeezy mietete alle drei Studioräume und ließ die Engineers vor Ort 24 Stunden am Tag in Bereitschaft stehen. Pusha T wollte drei Tage bleiben, es wurde ein Monat daraus. Rick Ross rollte Blunts mit dem Prototyp-Indie-Hipster Justin Vernon. Nicki Minaj steckte im Monster-Direktvergleich Jigga in die Tasche. Der kolportierte Tagesablauf beschränkte sich neben ausgiebigem French Toast-Frühstück von den eigens angeheuerten Köchen sowie einer Runde Basketball mit den jeweiligen Gästen (RZA: „Kanye is a beast on the court!“) und den hawaiianischen Locals (tmz.com: „OMG! Yeezy spotted shirtless!“) auf den manischen Produktionsprozess eines Meilensteins. Aus der abstrusen Gästeliste, den Erlebnissen der jüngsten Vergangenheit und dem nach wie vor tief in ihm verwurzelten Ziel der popkulturellen Herrschaft zimmerte Kanye sein ganz eigenes „Beats, Rhymes & Life“.

Dennoch zeigte Ye dem verbohrten Genre-Kanon vorerst seinen Allerwertesten, indem er seine Justin Bieber/Raekwon-Kollaboration auf den Server lud. Doch nur wenig später hielt er die echten Fans wieder bei Fuß: Das echte HipHop-Ding solle in Form von „Watch The Throne“, der EP mit Jay-Z, kommen. Davor gab es aber noch dieses „Good Ass Job“, das Projekt, das mit Inspirationsquellen wie Nina Simone, Maya Angelou und Gil Scott-Heron begann und sich zu einem Best of Popmusik mit musikhistorischem Rundumblick entwickelte. Und dabei Kanyes Karriere-immanente Grundidee des „brand new retro“ erneut auf ein neues Level hievte. Der grundsolide Anerkennungswunsch für sein Arbeitsethos und seine wegweisenden Impulse für das Genre in Form von „Good Ass Job“ mussten so der „Beautiful Dark Twisted Fantasy“ weichen. Trotz der Erkenntnis, dass Kid Cudi oder Drake ein besseres „808s & Heartbreak“ machen können, wie er selbst öffentlich zugab, wollte er seine artistische Vision mit einem reinen Rap-Album nicht beschneiden. Daraus entstand eine exorbitant maximalistische Übersetzung eines Eastcoast-Rap-Traditionalismus in die Moderne. Mit Mike Oldfield, Manfred Mann’s Earth Band, Black Sabbath, Aphex Twin und Bon Iver im Sampler sowie Nicki Minaj, Rick Ross, Elton John, Jay-Z, La Roux, Raekwon und John Legend am Zweit- und Dritt-Mikro. Kanye mag ein selbstgerechter Egoist sein, aber er respektiert die seinen. So konnte aus dem artistischen Statement eines Individualisten ein geniales Kollaborationsprojekt werden. Kanye weiß, dass die Gästeliste aus einem guten Club einen exklusiven machen kann.

Die fehlende Schublade für den neuen Übersound aus endlosen Drum-Spuren und bis zur Unkenntlichkeit überlappenden Gastauftritten ließ das Feuilleton prompt mit Begriffen wie „Avantgarde Rap“ oder „Prog Rap“ um sich werfen. Ein neuer Versuch der Fach- und Massenmedien, dem künstlerischen Konstrukt Kanye West einen Namen zu geben. Dabei hatte der selbstreferenzielle Protagonist längst sein eigenes Label gefunden: „Superhero Theme Music“ – der Soundtrack des größten Mannes. An der Übergeschnapptheit hatte sich nichts geändert. Nur war Kanye nun endgültig in der Lage, seine künstlerischen Allmachtsfantasien schlüssig mit Neun-Minuten-Songs, 35-minütigen Videos und Liveshows mit 40 Ballerinas zu kanalisieren.

Viele Rapper tischen groß auf. Die große Klappe wird nicht zu Unrecht von Mainstream-Medien als definitorischer Teil der Musikform deklariert. Was Kanye davon unterscheidet: Auf den „big talk“ folgt der „big sound“. Für den überzeugten Perfektionisten Kanye eine Leichtigkeit. Die gewollten Leaks machten jeden neuen Freitag seinen Perfektionsdrang noch offensichtlicher. Vier eigentlich schon perfekte Songs erschienen auf dem Album in noch einmal modifizierter Form – mit noch besseren Lyrics und noch besseren Drums. Das Attribut „größer“ avancierte für Kanye zum sinnstiftenden Stilmittel – für sein Ego, seine Musik, seine Kunst.

Freilich stand Kanye für diese Form von „big“ auch das wichtigste Mittel zur Verfügung: „big money“. Auch wenn die darbende Musikindustrie es einem Großmaul nicht leicht macht, den Mund voll zu bekommen, soll laut Insidern die Albumproduktion Def Jam um die drei Millionen Dollar gekostet haben. Die Begeisterung der dortigen Chefetage hielt sich sicher in Grenzen, als Kanye das Beyonce-Feature auf einem Beat des It-Produzenten der Stunde Lex Luger als Free Download rausschmiss. „I wanna sell albums but not at the expense of my true creativity“, sprach Kanye via Twitter und rauschte im Privatjet zum Videodreh nach Prag.

In der Logik des alten Widersachers 50 Cent wird der Erfolg Kanye Recht geben. „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“ verkauft sich. Was nicht nur daran liegen mag, dass er seinen Longplayer als Digitaldownload über amazon.com für schlappe 3 Dollar 99 verramscht. Kanye wird es egal sein. Mit seinem Opus Magnum hatte er nicht nur die Goldplaketten für die Wand des Dritt-Penthouses an der Upper East Side, sondern endlich auch die lange ersehnten Kritikerlobpreisungen. Endlich gelang es ihm, Meinungsinstanzen wie „Pitchfork“ oder JUICE die Höchstpunktzahl abzuringen. Endlich hörte das selbsterklärte Genie sein Echo.

Der Weg dorthin konnte nicht ausschließlich über die Musik gehen. Dafür ist die Künstlerperson Kanye West zu sehr von der Öffentlichkeit abhängig. Sein stetiger Bezug auf seine (popkulturelle) Umwelt, das stetige Spiel mit dem Feuer – eine der Grundlagen überhaupt für die Genie-Argumentation. Dazu gehören auch die Models, die Outfits und die E-Mails mit Bildern seines „Hey“. Musikalisch ist er sowieso jedem Widerwort erhaben. Mit „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“ hat er sein eigenes Schloss gebaut, mit „Watch The Throne“ die Musik in der Pipeline, die er darin spielen kann. Laut Kanye soll die Jigga-Kollaboration nämlich „Schloss-Musik“ sein: „Shit you play in your castle.“

Im opulenten Intro des aktuellen Meisterwerks singt ein mehrstimmiger Kanon: „Can we get much higher?“ Das etwas andere Genie selbst liefert uns die Antwort: Yes, Ye can!

Text: Alex Engelen