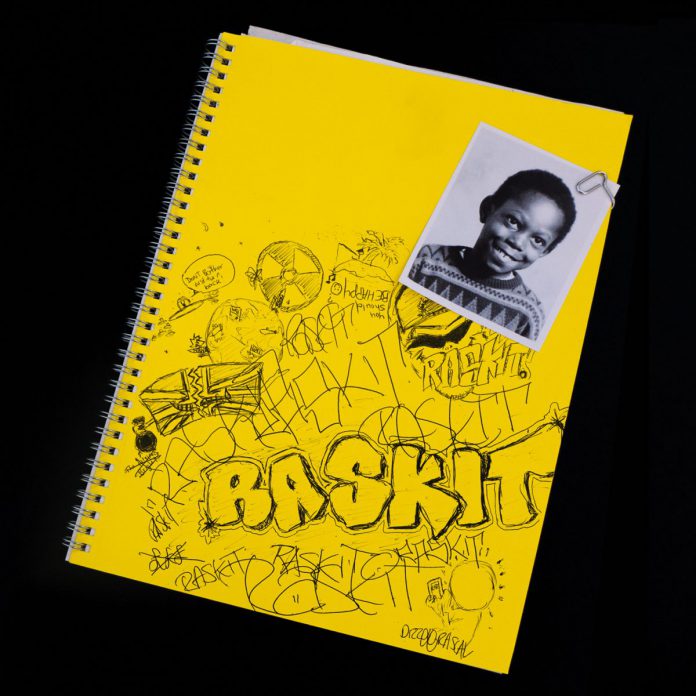

(Island Records/ Universal)

(Island Records/ Universal)

![]()

Im Vorfeld zu »Raskit« klang Dizzee Rascal wie der Junge, dem die Spielkameraden die Förmchen für den Sandkasten gemopst haben. Vor allem das Förmchen mit der Aufschrift »Grime« wollte er dringend zurück, obwohl er seit 14 Jahren nicht mehr damit gespielt hatte. Damals erschien »Boy In Da Corner«, das famose Debütalbum, mit dem er das britische Subgenre entscheidend geprägt hat. Statt seinen Status als Grime-Wunderkind zu festigen, entfernte er sich mit jedem Album vom dreckigen Sound seines Debüts, strebte erst einen amerikanischeren, und dann einen radiotauglicheren Sound an – trauriger Tiefpunkt dieser Entwicklung war zuletzt das EDM-Gedudel auf »The Fifth«. Doch obwohl Drake mit seiner Playlist »More Life« Grime wieder zum Sound der Stunde erkoren hat, ist »Raskit« nun nicht die erhoffte Rückkehr zu Dizzees Wurzeln. Grime nähert er sich hier über den Umweg Amerika, lässt sich von US-Produzenten wie Valentino Khan, Cardo und Salva handwerklich gute, aber steril klingende Beats bauen, weicht in der zweiten Hälfte mit den überflüssigen G-Funk-Songs »Bop N’ Keep It Dippin« und »Man Of The Hour« jedoch vom eigenen Konzept ab. Immerhin klingt Dizzee Rascal wieder hungrig, als wolle er den ganzen Kids noch mal beweisen, wer der Herr im Hause ist. Vor allem in der ersten Hälfte schießt er akrobatische Stakkato-Wortsalven in alle Richtungen, verstrickt sich aber auch hier in Widersprüche. So kritisiert er auf »The Other Side« seine Kollegen für den Einsatz von Melodyne, einer Software zur Stimmhöhenkorrektur, nur um wenig später selbst eine völlig misslungenen Autotune-Hook zu trällern. Traurig wird »Raskit« immer dann, wenn er nicht wie das wütende Kindergartenkind klingt, sondern wie ein Old Fart, der der Jugend erklären will, was früher alles besser war: »If you’re really spitting fire where’s the bloody proof?/I ain’t hatin’ on the youth, if you ain’t got the juice, what’s the bloody use?«

Text: Daniel Welsch