(Dreamville / Interscope / Universal)

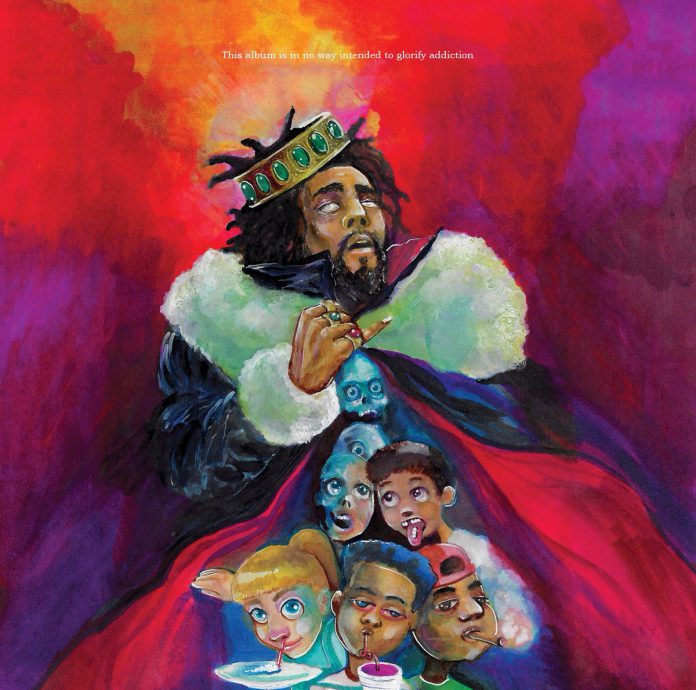

An Ambitionen hat es J. Cole noch nie gemangelt, weswegen es nur bedingt wundert, dass er mit »KOD« im Grunde nicht weniger als unsere gesamte desolate Gegenwart kartografieren möchte: Unbesiegbarer Rassismus, institutionalisierte Drogensüchte, von veränderten Lebensrealitäten herausgeforderte Emotionen und der alte Angstgegner Kapitalismus sind ein paar der Problemfelder, die gemeint sind, wenn eine Stimme im Intro zur Platte prophezeit: »Life can bring much pain/There are many ways to deal with this pain/Choose wisely.« Nach diesen richtigen Wegen sucht Cole erneut weitgehend alleine, ein paar fremde Beats finden sich unter den effektiven, aber weitgehend unauffälligen Produktionen, zweimal imaginiert er sich auch ein mit heruntergepitchter Stimme rappendes Alter Ego in die Tracklist, mehr Außenperspektive gibt es nicht. Dass bei einer derartigen Bandbreite auf kleinem Raum Ambivalenzen unumgänglich sind, lässt bereits der Titel erahnen, der sich gleich dreifach aufschlüsseln lässt: »Kids On Drugs«, »King Overdosed« und »Kill Our Demons« meint das Akronym – und deutet dabei den kathartischen Zyklus aus Jagd nach dem High, Absturz und Überwindung allen Übels an, von dem das Album berichtet. Die Kinder finden sich ebenso wie der überdosierte König auf dem Artwork und in den Lyrics wieder, wobei Cole seine Perspektive mehrmals wechselt: Während er sich im Interlude »Once An Addict« an seine Jugend als Sohn einer alkoholkranken Mutter erinnert, gibt er im dem Outro nachgestellten »1985« den erfahrenen Lehrer, der einer Generation, die mit seinem Rap-Verständnis wenig anfangen kann, statt ein paar Schellen lieber – nicht weniger diffamierende – Ratschläge mit auf den Weg. Wirkt diese über den Dingen stehende Position hier clever, gerät sie an anderer Stelle in Schieflage. Wenn Cole in »Brackets« das US-Steuersystem kritisiert und sich dabei in verknappten Darstellungen verheddert, wird das nur gerade so von der gefühlvollen Gestaltung des umliegenden Songs aufgefangen. Von Wokeness muss also keine Rede sein: »KOD« sucht ebenso tastend wie der Rest nach Antworten, gelangt dabei aber neben Situationen wie dem mäßig motivierten Titeltrack eben auch zu lichten Momenten wie der Untreue-Ballade »Kevin’s Heart«. Und das ist dann doch mehr als die meisten schaffen.

Text: Sebastian Behrlich

[amazon box=“B07CH2WNTL“]